コレクション

松岡清次郎のコレクションは日本画から始まりました。その後、中国、日本、朝鮮、ベトナムなどの陶磁器、西洋絵画、現代彫刻、古代東洋彫刻、古代オリエント美術などへと広がってゆきました。

現在、常設展示をしている古代ローマ彫刻、古代エジプト美術、古代東洋彫刻、近現代彫刻は美術館創設を決意した後に「日本ではあまり見られないものを紹介したい」との意欲から蒐集しました。

さらに、晩年には国内の公募展に足を運び、長年の蒐集で培った審美眼で、若手作家の作品を買い上げています。

絵画

— Paintings —

日本Japan

室町水墨画から近現代作家までの幅広い

また、重要文化財《

西洋Europe

約130件の近代西洋絵画コレクションの中核をなすのは、モネ、ルノワール、ピサロ、シニャックなどの印象派・新印象派と、シャガール、ピカソ、ローランサン、藤田、ユトリロらのエコール・ド・パリ、フォーヴィスムのヴラマンクなどの作品です。

さらに美術館開館前後に蒐集した英国ヴィクトリア朝期のミレイ、ペルジーニ、フランス サロン派のブーグローらの女性像や風景画など19世紀後半から20世紀前半の多彩な作品がそろっています。

中国China

中国絵画コレクションの多くは、清次郎

室町時代 紙本墨画淡彩 重要文化財

東福寺や南禅寺などで住持を歴任した禅僧

賛中に本作が「周文筆らしい」とあり、遠山や水流に室町幕府の御用絵師で周文の前任者にあたるの

室町時代 紙本墨画

筆者未詳

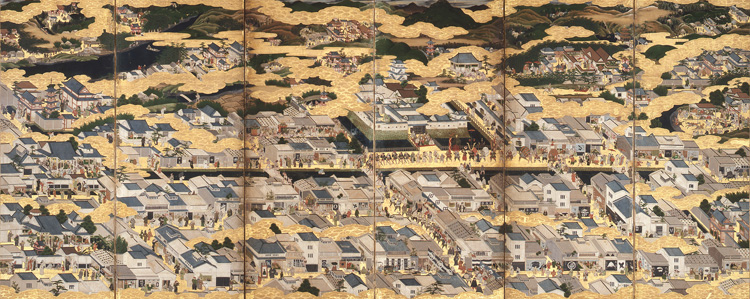

江戸時代 17世紀 紙本金地着色

室町時代から江戸時代にかけて京都の市中と郊外を俯瞰した視点でとらえた洛中洛外図は、その多くが六曲一双屏風の形式で描かれました。

本作は、右隻に豊臣家を象徴する方広寺大仏殿と祇園祭の山鉾巡行、左隻に徳川家を象徴する二条城と祇園祭の

筆者未詳

江戸時代 17世紀半ば 紙本金地着色

江戸時代 寛文6(1666)年 絹本着色

江戸時代 絹本着色

明治33(1900)年 第9回日本絵画協会 第4回日本美術院連合共進会展 絹本墨画銀泥

明治45(1912)年頃 絹本着色

右隻が妻・蕉園の、左隻は夫・輝方の手になるもので、夫婦ともに明治から大正初期に活躍した美人画家です。水野年方の門に学ぶ2人は相思相愛となり婚約していましたが、一時その縁が途切れ、7年の時を経て1911年に晴れて夫婦となったのでした。新婚間もない2人は画室の仕切りを取り払い、互いに行き来して制作したといい、両者の作風が似通っているといわれた時期の作品です。華やかな春秋の行楽に男女の機微を織り交ぜた絢爛な一作です。

絹本着色

昭和4(1929)年 第5回淡交会

昭和5(1930)年 ローマ開催日本美術展覧会

絹本着色

厳しい冬の寒さに耐え早春に他にさきがけて花を咲かせ清香を放つ梅、大観は梅の古木を堂々と風格ある姿にとらえています。屈曲し節くれだった幹は輪郭線を描かない

力強く黒々とした樹幹とは対照的に、

昭和11(1936)年 第2回春虹会展 絹本着色

近代京都画壇を代表する閏秀画家・上村松園による秀作。かすかに桜が舞う春の料亭で、仲居がひっそりと芸妓に何か囁いています。画中には存在しない思い人からのことづてか、芸妓は微かにほころびしっとりとした視線を湛えています。着物や帯、半襟、襦袢、髪や髪飾りの丁寧な描写は松園美人画の特徴を示しており、「ばい髷」とよばれる仲居の髪型にも、幼いころ色々な髷を考案して楽しんだ画家のこだわりが見られます。

同年に同じ画題で、全身を描いた構図の作品が奈良県立美術館に所蔵されています。

ジョン・エヴァレット・ミレイ

聖テレジアの少女時代

1893年 油彩・カンヴァス

ミレイは英国ヴィクトリア朝期を代表する画家です。ロイヤル・アカデミー付属美術学校に史上最年少で入学し、1848年にロセッティ、ハントらとラファエル前派兄弟団を結成しました。本作はミレイ晩年の作で、作家ジョージ・エリオットの代表作『ミドルマーチ』に取材しています。

聖テレジアは、16世紀スペイン、カスティーリャのアビラ生まれの聖女。幼くして聖者の生き様に魅了されていた彼女はたびたび家出をし、荒野の殉教地を探し歩きました。弟の手を牽き歩く彼女は物憂げな表情を浮かべています。

チャールズ・エドワード・ペルジーニ

束の間の喜び

油彩・カンヴァス

ウィリアム・アドルフ・ブーグロー

編み物をする少女

1874年 油彩・カンヴァス

カミーユ・ピサロ

カルーゼル橋の午後

1903年 油彩・カンヴァス

クロード・モネ

サン=タドレスの断崖

1867年 油彩・カンヴァス

ピエール=オーギュスト・ルノワール

リュシアン・ドーデの肖像

1879年 パステル・紙

大きなビスケットを手に愛らしさをふりまくのは、『風車小屋だより』で知られる作家アルフォンス・ドーデの息子リュシアン1歳の頃の肖像です。赤ちゃん特有のふっくらとした肌や頭髪、ギャザーがふんだんに寄せられたベビー服などにパステルのタッチがよく活かされています。

ルノワールは有力な出版業者シャルパンティエ家の肖像を描いたことから、その文芸サロンに集うパリの富裕層からの注文が入るようになり、ドーデと知り合った1976年、後にリュシアンの母となるドーデ夫人ジュリアの肖像画を制作しています。

ポール・シニャック

オレンジを積んだ船、マルセイユ

1923年 油彩・カンヴァス

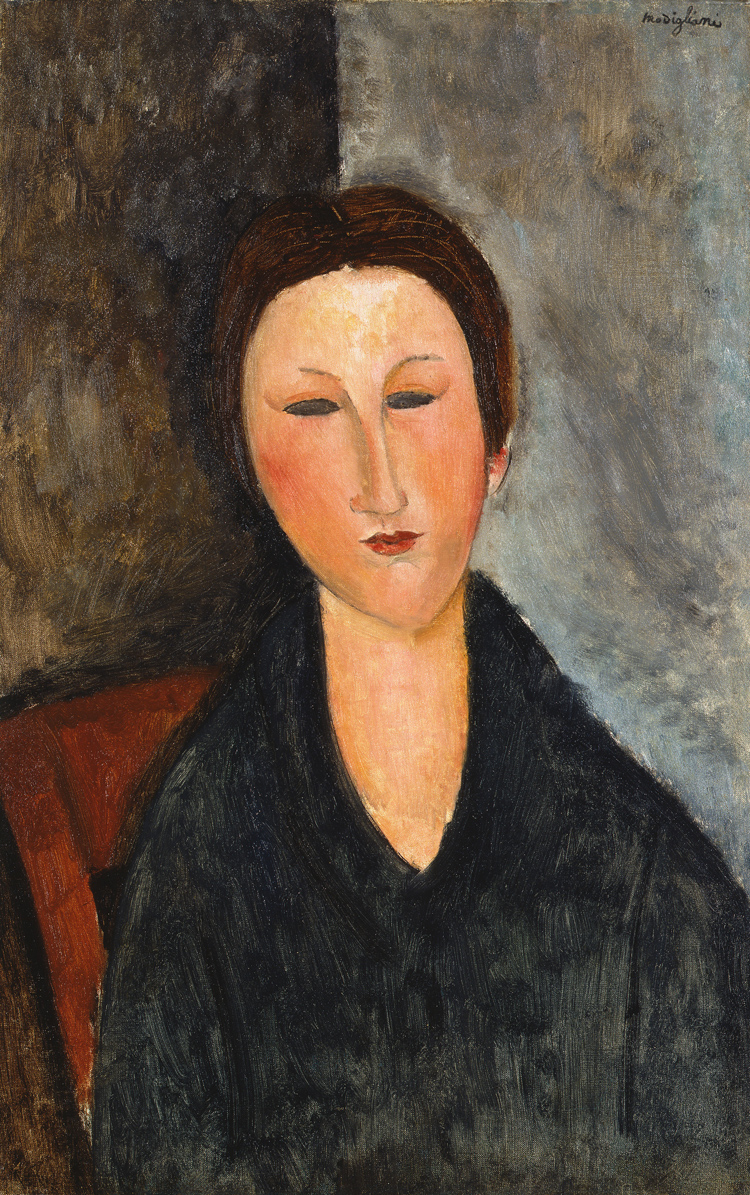

アメデオ・モディリアーニ

若い女の胸像(マーサ嬢)

1916~1917年頃 油彩・カンヴァス

1920年35歳で早世したモディリアーニ、その晩年は1916年に彼の最後の画商となるズボロフスキーと契約し、作品の全てを渡す代わりに毎月の僅かな報酬とアトリエや画材、そしてモデルとなる裸婦も与えられて制作をしていました。この時期に描かれた本作は、生前のモディリアーニを支えた数少ない後援者であるジョナス・ネッテルの旧蔵品です。決して富裕ではなかったネッテルですが、モディリアーニやユトリロ、スーチンの才能を見抜きいち早く蒐集したコレクターとしてしられています。

藤田嗣治

聖誕

1918年 油彩・カンヴァス

モーリス・ユトリロ

モンマルトルのキュスティーヌ通り

1938年頃 油彩・カンヴァス

モーリス・ド・ヴラマンク

スノンシュ森の落日

1938年 油彩・カンヴァス

マリー・ローランサン

若い女

1937年 油彩・カンヴァス

ローランサン円熟期の鮮やかな色遣いが目を惹きます。1914年から7年もの間、第一次世界大戦のために外国での生活を余儀なくされたローランサンは、1921年にパリで活動を再開すると、たちまち社交界の肖像画家として成功をおさめ、バレエの衣装や舞台美術も手掛けていきます。

1930年代の画面には、それまで敬遠していた明瞭な黄色や赤といったより強い色調が加わり、女流画家としての確立とその自信を示すかのように華やかな色彩があふれだします。ターバンをつけた女性の落ち着きや表情も、画家の心境を表すかのようです。

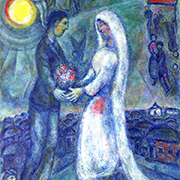

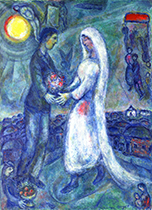

マルク・シャガール

婚約者

1977年 油彩・カンヴァス

革命と戦争の20世紀を漂流した画家シャガールは、生涯にわたって恋人たちや新郎新婦の姿を頻繁に描きました。その創造の源泉は、最愛の妻ベラへの想いです。二人が育った故郷ヴィテブスクと街の人びと、天使や魚、誕生日にベラから贈られて以来よく登場する花束は重要なモティーフで、誓いを交わすためのフッパーと呼ばれる赤い天蓋、青で描かれた夜の風景は、自らの出自であるユダヤの結婚式の特徴を示しています。果実や母子は二人の未来を断片的に示すものか、まばゆい光は婚約者たちを照らし、画家の描く裸婦は彼らを見守っているようです。

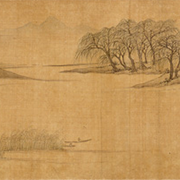

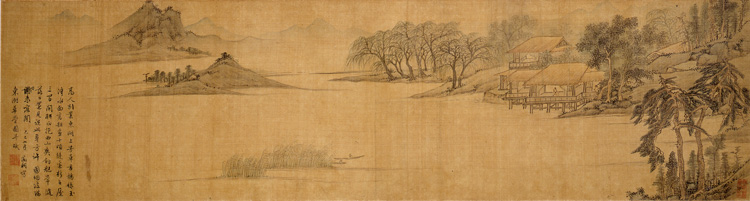

明時代

明時代 弘治17(1504)年

明時代 嘉靖24(1545)年

文徴明は蘇州生まれで、明代呉派(呉とは蘇州の古名)を代表する文人です。幼少期の徴明は言葉が遅く、字も拙かったと伝わりますが、父・文林の友人であった呉寛や李応禎、沈周ら一流の文人たちの教えを受け、徐々に才能を開花させました。

本作は、文徴明が官職を辞して後、蘇州で悠々自適の文人生活を送った晩年の作です。古くから景勝地であった、湖北省武漢市にある東湖を主題にして、畔に建った庵から湖を眺めやる文人や湖上に舟を出す人々が描かれています。

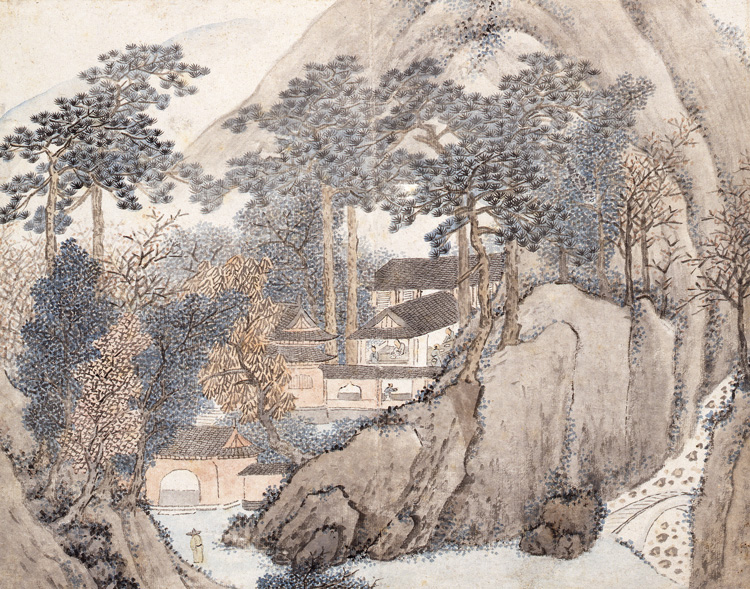

清時代

沈南蘋は清朝の宮廷画家で、江戸幕府八代将軍吉宗の治世に来日し、二年弱滞在しました。南蘋の濃彩による写実的な画風は日本画壇に多大な影響を与え、南蘋派が形成されるに至りました。

本作はいわゆる南蘋らしい画風ではなく、水墨と着彩を併用して描かれており、その描法と落款の形式から南蘋帰国後の作と比定されます。図中の番の鴛鴦、萱草、立葵は、それぞれ夫婦和合、男児誕生、忠考を意味する吉祥のモティーフです。

清時代 乾隆16(1751)年

清時代 道光5(1825)年

清時代 道光13(1833)年