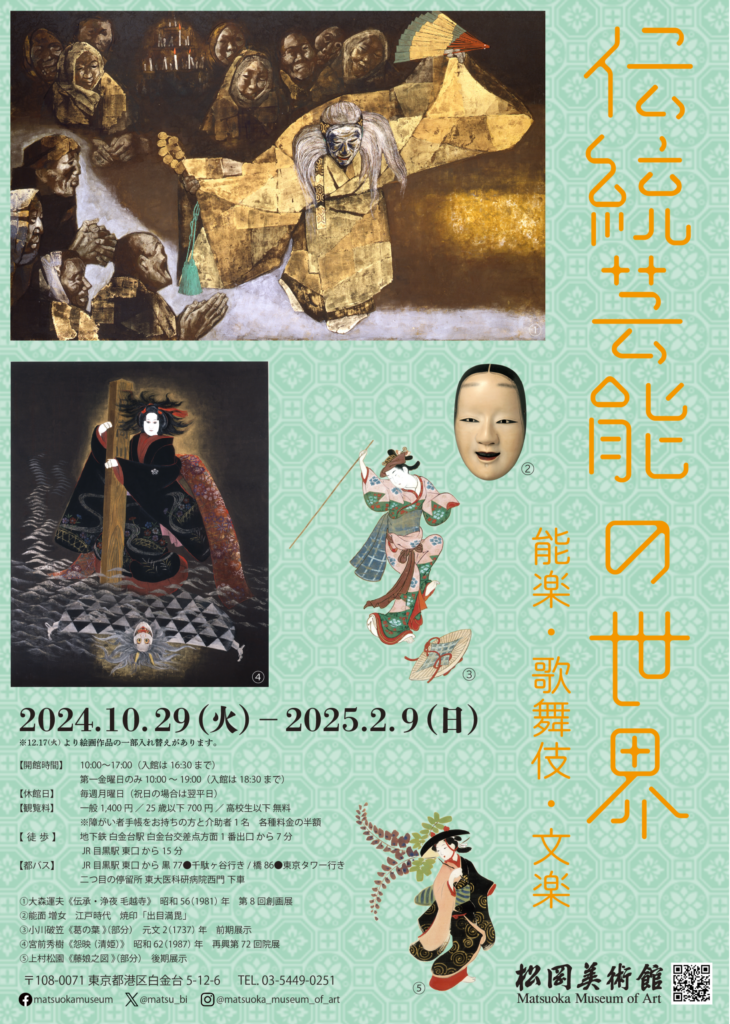

伝統芸能の世界 ―能楽・歌舞伎・文楽―

会期

2024.10.29〜2025.02.09

展示室

展示室5・6

2024.10.29(火)-2025.2.9(日)

※12/17(火)より絵画作品の一部入れ替えがあります。

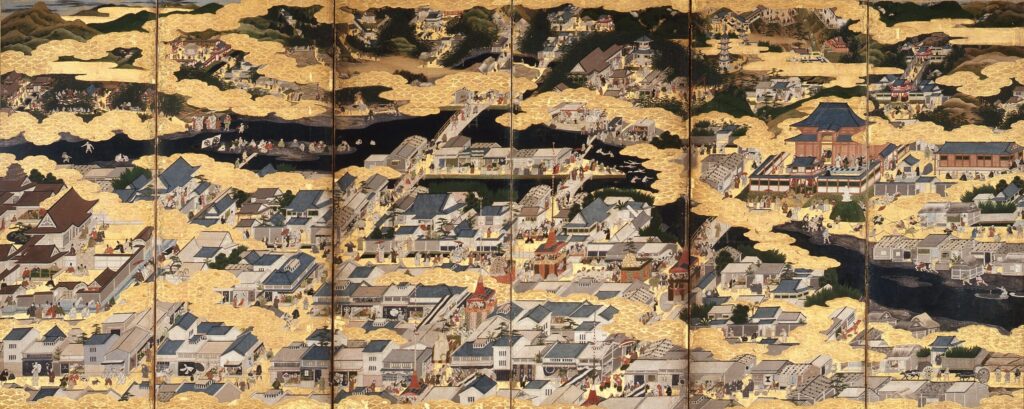

当館の創設者 松岡清次郎は若いころから義太夫に親しんでいました。戦時中には、兵士の慰問に訪れ、熱のこもった演奏をしたそうです。さらに1970年に発足した一般社団法人義太夫協会の設立にも関わり、資金援助をしています。美術品の蒐集においては、文楽を題材とした絵画を多数蒐集しています。他にも、能面をはじめ能楽や歌舞伎をテーマとした絵画も蒐めており、伝統芸能を広く愛好していたことがうかがいしれます。今回は、文楽をはじめ、能楽や歌舞伎などを主題とした絵画作品を中心に、伝統芸能の世界へご案内します。

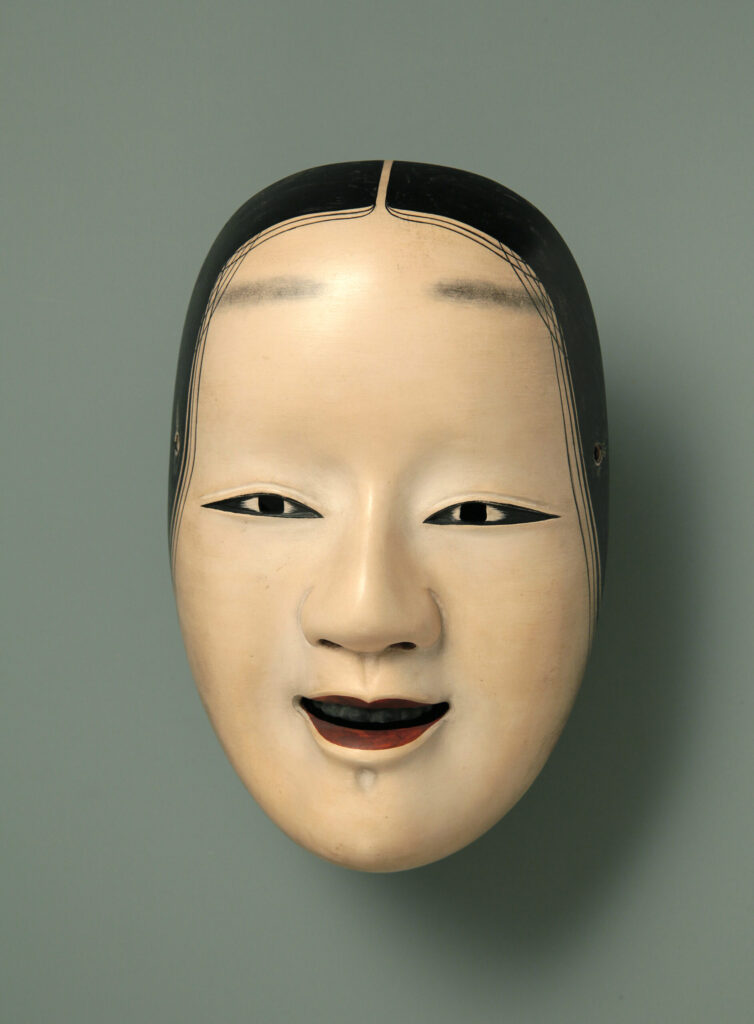

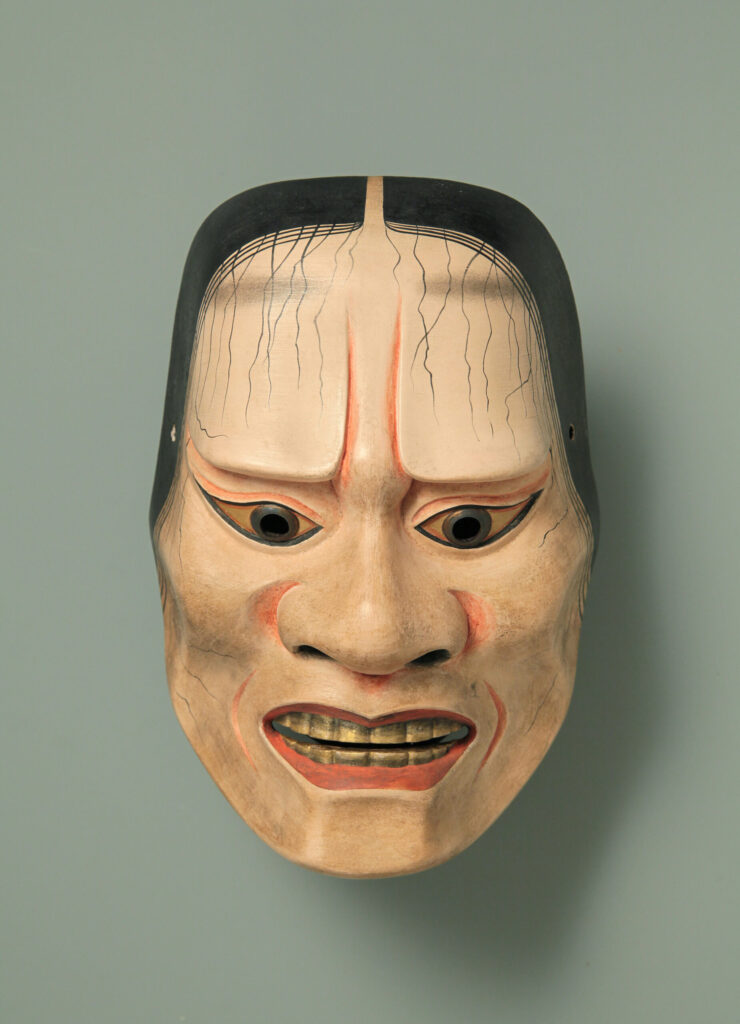

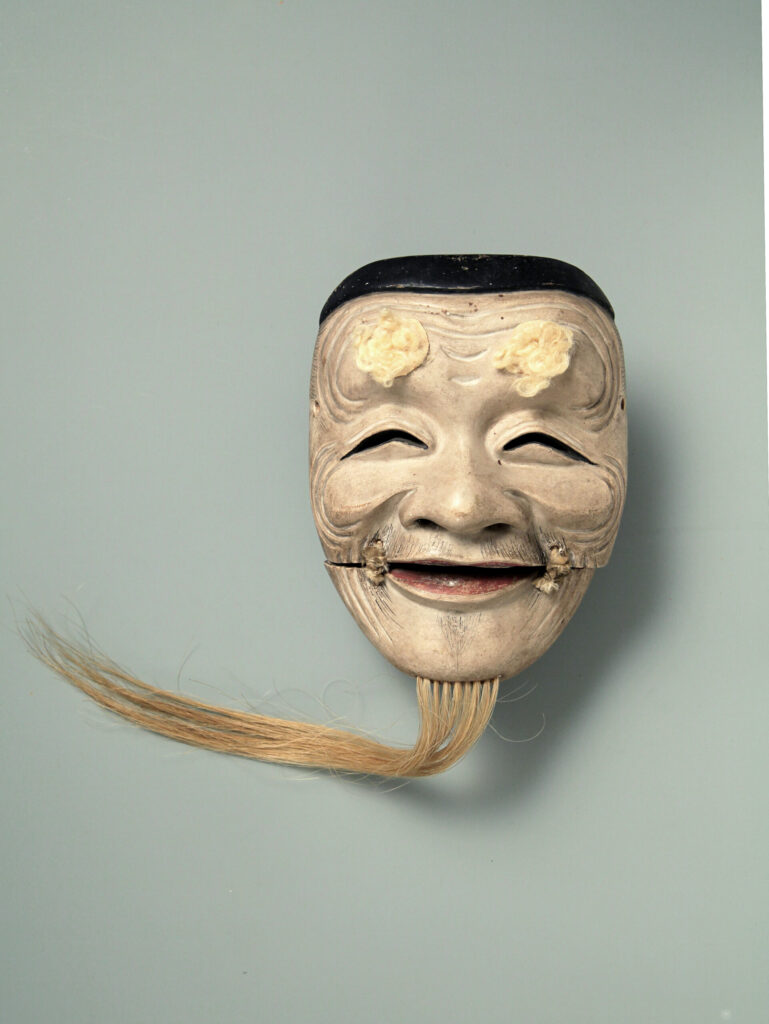

能楽

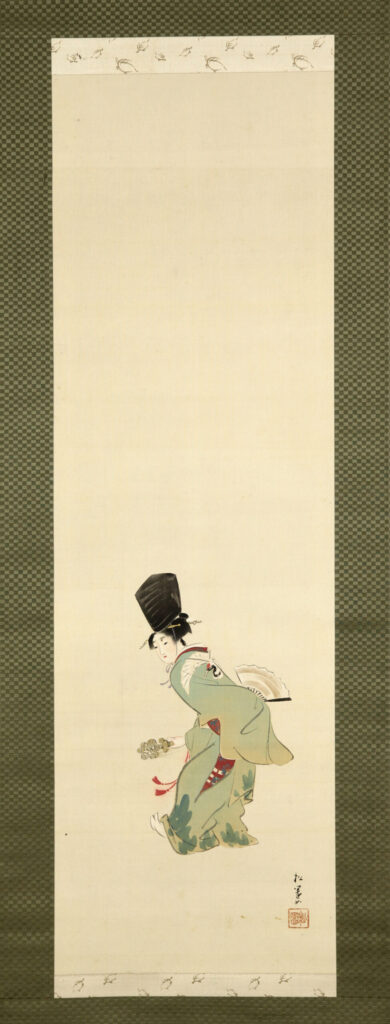

能楽は奈良時代に中国から伝来した「散楽」という芸能が源流とされます。散楽は、物真似や曲芸、奇術、幻術、人形まわし、踊りなど、娯楽的性格の強い芸能でした。奈良時代には散楽戸が置かれ朝廷の庇護を受けますが、桓武天皇の時代になると散楽戸が廃止されます。朝廷の庇護を外れたことで、散楽は寺社や街中で自由に演じられるようになります。そうして、民衆の間に広まった散楽は土着の芸能と融合し、独自の発展を遂げていくことになります。そのうちの物真似などの滑稽芸を起源とする猿楽が、観阿弥、世阿弥親子によって能楽へと発展しました。

前期展示

後期展示

1982(昭和57)年

1984(昭和59)年

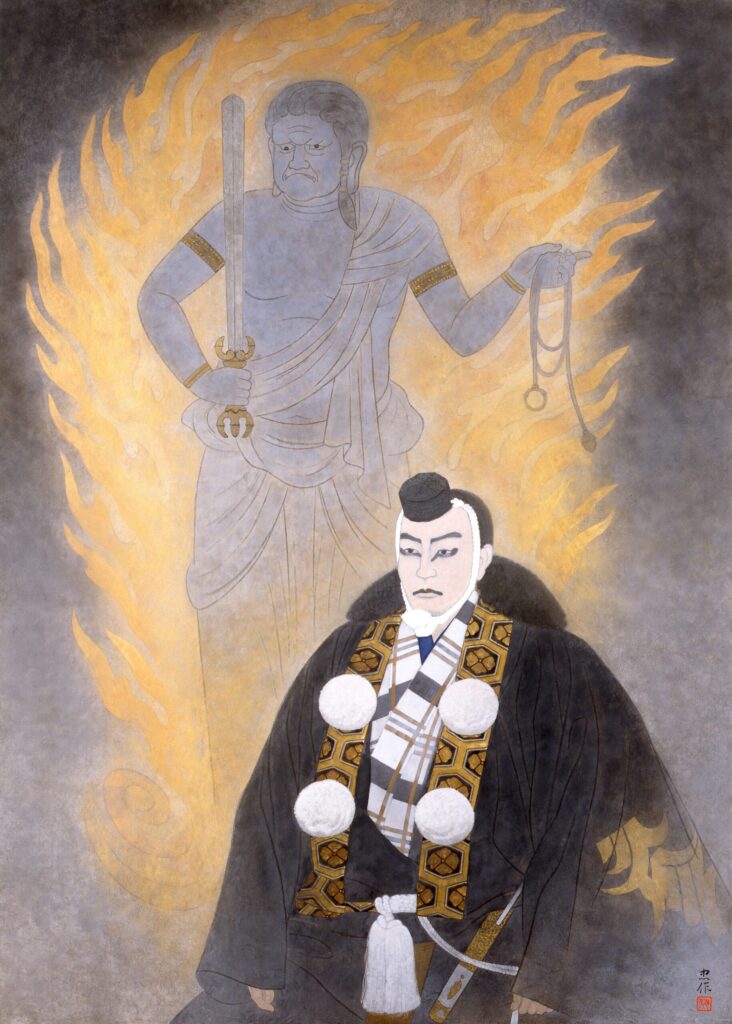

歌舞伎

歌舞伎の起源は、1603年に出雲阿国がややこ踊りをもとに京都で始めた、歌や踊りや寸劇による芸能「かぶき踊り」とされています。この「かぶき踊り」が流行すると、江戸府内に常設の芝居小屋が建つようになります。

遊女など女性による「女歌舞伎」や、少年による「若衆歌舞伎」は風紀を乱すという理由で上演禁止となり、結果的に成人男性による「野郎歌舞伎」が残り、男性俳優が女性役も演じる形で歌舞伎が行われるようになりました。

歌舞伎と互いに影響を与えながら発展したのが、文楽の名で知られる人形浄瑠璃です。18世紀半ばには、浄瑠璃用の脚本が歌舞伎に移されて演じられるようになりました。

大正初期

明治末頃

1985(昭和60)年

1907(明治40)年

後期展示

1737(元文2)年

前期展示

1922(大正11)年

後期展示

文楽

文楽は、16世紀後半に生まれた、浄瑠璃(語り)と三味線音楽、そして巧妙に操作される人形劇が融合した芸術形式です。 17世紀後半に竹本座の初代 竹本義太夫が生み出した革新的な語りが大流行して「義太夫節」とよばれるようになり、近松門左衛門が作る浄瑠璃とともに一世を風靡しました。19世紀初め頃に淡路生まれの植村文楽軒が大阪で始めた文楽座が、大阪系の人形浄瑠璃を代表する唯一の座となったことから、文楽が人形浄瑠璃の代名詞となり今に至ります。

【イベント情報】

2024年11月9日(土)14時から、担当学芸員によるギャラリートークを行います。

ご予約不要、入館料のみで参加できますので、お気軽にご参加ください。

詳細はこちら